ブログ

【ブログ更新】学校英語って効率が悪い?

アークアカデミー通信9月号でも触れたのですが、23年度の全国学力テストの結果、中学英語の「話す」の正解率が12%というニュースに衝撃を受けた英語教育関係者は多いのではないでしょうか?小学校の4年間と中学での英語を合わせて6年以上も「スピーキング重視」の教育を受けたにも関わらず、結果が伴わなかった事実を重く受け止める必要があるし、子供にとっては貴重な時間、どこかに無駄がなかったのか真剣に検証する必要があると思います。

英語がなかなか身につかない理由の一つは、英語と日本語はまったく違う言語であるというのも大きな理由かと思います。発音、文法、スペリング、そして文化的な背景も全く異なる言語です。でもそれ以上に「学び方の効率が悪い」というのが最大の理由かと思います。

「スピーキング重視」といっても、大学共通テストにおいてスピーキングは25年度も導入は無理。中・高は大学入試試験が目的となっているので、テストに出ない課題には極力時間もエネルギーも使いたくないと思うのは当然のことかと思います。本屋さんに溢れるように並べられている中・高生向きの英語の参考書を見ても、スピーキングに特化した参考書はほぼ皆無です。また、スピーキングはインプットしたものをアウトプットするものなので、喋ろ喋ろと言われても、インプット量がないと歯が立ちません。

また、小学校英語と中学校英語への連携がうまくいっていないというのも効率の悪さの一つです。イメージとしては、畑(小学校)で育った苗をいきなりコンクリート(中学校)に移される、そんな感じです。土壌がまったく違います。

一方、英語圏は学者がデータを収集し、最も効率的な方法で言語を身につける手法を体系化し、「標準的な手法」として政府が広めています。特にイギリスは先進国だなと思います。なぜ英米はこの様な手法が発達しているかというと、移民国、植民地を抱えた国として多様な人間がいるため、言語を素早く身に着けさせることが国家運営に最も重要なことの一つであるからです。言葉がわからないとすべての活動に影響が出できます。

また英米は日本のような寺子屋がありませんでした。これはアメリカは植民地であり、イギリスは階級制度が強固な国家であるため、庶民が幅広く言葉を学べる仕組みがありませんでした。したがって中央政府が言語学習法を体系化し、広める必要がありました。その様な背景があって、学習法の科学的分析と体系化が進んでいったそうです。

言語習得が、国家の生き残りを左右する、そんな緊迫した背景があるので、効率的・効果的に体系化した手法が生まれざるをえない状況だったのかと思います。特に近年、英米の幼児や若年教育、移民向けの英語教育では、効率よく言葉を学ばせる方法が主流になっています。当教室で使用している多読アプリも、体系的に英語の文法や語彙力が伸ばせる仕組みになっていて、使えば使うほど、よく出来ているな~と感心する事がしばしばあります。また、言語習得のコアとしてフォニックス(読み方)を位置づけています。ちなみにイギリスのフォニックスの教材でとても優れているのが「Jolly Phonics」。世界140か国で使用されていますが、その特徴は多感覚アプローチ。子どもだけでなく、「人」には各自がもつ学びやすい方法があります。ジョリーフォニックスでは、一つの文字に対して「絵を見る」「お話を聞く」「声に出す」「動作をする」「書く」「触れる」「想像する」といったたくさんの方法を使うことで、子ども自身が自分の得意な部分を使って修得できるのです。「人種」の違いだけではなく、「性質」の違いも考慮した言語習得法なのです。イギリスにおいても1970年代くらいまでは、日本と同じように、読みや綴りを「丸暗記」に頼っていましたが、2000年代になりフォニックス(特にシンセティック・フォニックス)が体系化され、一気に識字率が向上しました。

フォニックスの次は頻出度の高い単語や文章を優先的に学ばせる方法です。日常生活の中でよく使う単語は決まっているので、それらの単語を早く身につけると効率が良いのです。日本の英語教育はボトムアップ式で、「簡単」から「難しい」へと学習していきます。仮定法のwould やcouldも中3で学びます。でも実際の生活では、これらの単語は頻繁に出てくるので、早い段階で読みやスペルを学びます。そちらの方が効率が圧倒的によいのです。また、最も重要な単語のグループが「動きの動詞」です。「とる(take)」「走る(run)」「食べる(eat)」「手に入れる(get)」などで、日常会話や作業で最も重要な単語を優先的に学びます。英語圏では、それらの単語をカードで楽しくゲームをやりながら読み書きを学びます。

英語を学ぶ子供達が最初に躓きやすいのが、実は読み書きです。そしてここで躓くと、その先の英語学習が苦痛になってしまいます。そうした周知の事実を考慮し、「なんとなく遊んで楽しかった」という活動ではなく、まずは音と綴りの関連性をしっかり小学生の間に習得

するという現実的な目標があれば、中学英語への土台、そして英語スピーキングへの自信にも繋がっていくのではないかなと思います。ただ、フォニックスを指導できる小学校の先生は非常に限られていて、民間の英会話教室等の頼らざるを得ない状況も事実で、教育格差のギャップを埋めていくにはどうしたらよいか、1人で紋々もんもんと考えている今日この頃です。

アークアカデミー通信9月号

8月に巷で話題になったニュースといえば「23年度全国学力テストの結果」。なんと中3英語「話す」の正解率が12%、その中身は0点だった生徒さんが63%もいたそうで。英語教育関係者には相当なショックな結果だったのではないでしょうか。

どんな難しいテストが出たのか気になり、動画をチェックをしてまず気になったのが、スピーキングの遅さ・・実用英語でこんなにのんびりダラダラとしゃべる人はいません。日本語の説明もやたらと長いし、油断したら居眠りをしそうになりました。文科省は「質問が難しすぎた」というコメントを残していましたが、自分の考えを述べるだけの試験内容だけではなく、相手の意図を汲んで回答する必要がある設問もあり、英語力だけではなく、コミュニケーション能力も問われていたと思います。

さらに問題になるのが、今の中3というのは小学校で4年間、そして中学校で英語を学習した子たちということで、いわゆる小学校での英語教育の成果が問われる試験となったのに、会話活動を中心にした英語教育を実践したにも関わらず、スピーキングがこの散々たる結果となってしまったこと。学校英語を変える、変える、とう何年言い続けているのでしょうか・・・学習指導要領は確かに激変していますが、結局は絵に描いた餅になっているようです。

英語は学校任せにしていては身につかないし、下手にカタカナ英語が身についてしまうと、取返しに莫大な時間がかかるという危機意識は持っていた方がいいと思います。中学生の英語嫌いが増えている、という記事を先月のニュースレターでも書きましたが、ラジオ英会話やYOUTUBEなど、工夫次第でいくらでも英語は学習できるので、遅くでも小学生高学年頃から、学校英語に頼らない、自分にあった英語学習を開拓していくことを強くお勧めします。

アークアカデミー通信9月号ができております。下記のアイコンをクリックし、ダウンロードをしてご覧ください。

【ブログ更新】英語嫌いにならない為に、中1でやっておくべきこと

中1英語、とても大切です。今後3年間の英語学習を左右するとても重要な時期です。でも、中学1年生の1学期の時点で英語嫌いが続出しているようで、当教室への問い合わせも後を絶ちません‥(涙)中学1年生で英語が分からくなってしまうと、2年生になって学習の遅れを取り返すのは本当に大変です。また、中学英語が理解できなければ、高校英語はもちろん、英検やTOEICなどの資格英語には手が届きません。

中1は一番点数が取りやすい時期ですし、点数は自信にも繋がってきます。中1は今後の英語学習の方向性を決めるといっても過言ではありません。もしお子さんに英語嫌いの気配が見えるようでしたら、中1の2学期からは注意していただきたい点を紹介いたします。

① まず、アルファベットの間違い。英語の字に触れる機会が少なかったお子さんは b と dがひっくり返ってしまうケースが多いです。ニアミスですが、とても大事です。また、スペルが分からない時にさっとアルファベットが出てこない、ローマ字書きが抜けない場合も多いです。これらは、練習不足が原因の場合が多く、せめてアルファベットがスラスラ書けるようにしておきましょう。

② 単語の量と知識量。小学校で学習したスポーツや食べ物等の単語は分かるけど書けないケースが多いです。これもスペリングの練習不足が原因です。学校のワークだけでは量不足です。単語をただノートに書いて提出するだけでは身につきません。先生の英語をリピートはできるけれど、単語を見ていないので文字に意識がいっておらず、音と文字がリンクしていないのです。中学英語を小学英語の延長と考えていると、音は介しているけれど文字が入っていないという習慣から抜け出せず、単語の定着率が悪いです。また、問題を解くことばかりに意識がいってしまい、単語の意味や文の内容を理解しながら進めていくことができていません。「問題を解く」より「問題を理解する」ことにフォーカスする事がとても重要です。

③ Are you と do you の違いが分かっていない。一般動詞とbe動詞の違いは中3でも分かっていないケースが多いです。主語、動詞、目的語って何?というところが理解していれば、その後の英語学習の方向が違ってきます。一般動詞とbe動詞がちゃんと区別できていれば、何がわからないのか分からないという状況を防ぐことができます。主語+動詞の形や動詞の種類の違いの理解は3年間非常に重要になってきます。これらは英語学習の基礎であり、まずはこれを整理をしないと前に進めません。

中学英語を小学英語の延長として考えていると、いつの間にか学校の勉強についていけなくなります。まずは練習量を増やす事が大事です。ただ、量を増やすだけではなく、雑さを排除していかなければなりません、宿題の仕方、提出物の仕方をみていたら、これでは身につかないな~と思っている先生は多いかと思います。やみくもにではなく、一般動詞とbe 動詞をうまく使い分けるように学習する必要があります。分からない単語や文章ほっておいたり、提出する事に赴きをおきすぎで、ただひたすら問題だけやってまるつけして、もしくはうつして提出しても身に付きません。

中間テストや期末テスト等は出題範囲が決まっているので、一夜漬けでも点数に繋がる事があり、できたつもりになってしまいがちですが、それはとても危険です。英語は基礎がないといつか必ずガタガタと崩れ始めます。

2学期も学習内容が分からないないまま進み3学期になってしまうと、取返しに時間がかかってきます。どんどん平均点より差が開いてしまうと本当に苦労するので、2学期中に分からない箇所を克服し、中学2年生ではせめて「英語は嫌いではない」という状態で英語学習に向き合えるよう、1年生の間に対策を取っておくことを強くお勧めします。英語だけではなく、他の教科の勉強も忙しくなってくるので、1年生で学習する文法・単語をしっかり身に着ける事で、「取返し」の時間を節約する事ができます。

【ブログ更新】中学生の英語嫌いが急上昇?!

中学生の英語嫌いが急上昇??

ここ2~3年の顕著な傾向なのですが、中学生のお子さんをお持ちの保護者の方から、中学英語についていけなくなったお子さんのご相談をよく受けます。当教室の生徒さんをみていると、小学生のうちから英検2級に合格した生徒さんもいたりと、開校当時の14年前とは考えられないくらい生徒さんの英語力が向上しており、今の子供はすごいな~と感心する事があるのですが、あきらかに英語が好きな子、嫌いな子のギャップが広がっているように思います。

特に中学1年生で英語に躓いてしまい、それからますます英語嫌いになったケースが多いような印象です。その原因の第1は、やはり小学校英語から中学英語への移行がうまくできていない為ではないかと思います。

小学生で習うべき単語は600~700,ただし、「話す聴く」が中心で「読む書く」にはあまり時間をかけていません。それが中学生になったとたん、小学生で学習した単語を子供達は知っているという前提で授業が進んでいきます。中学生英語が小学生英語の延長だとのんびり構えていると、ガツンとショックを受けます。新しい単語を暗記するだけで精一杯なのに、それプラス小学生英語の暗記は、子供にとって大きな負担になります。特に「字」で(を)勉強する事が苦手なお子さんにとっては、字の綴りと発音のルール(フォニックス)を学ばないまま”there, little, every, but”(中1の4月で習う単語です)という複雑なスペルを暗記しなければならないのは、拷問(?)に近いような気もします。

あと文法学習が中途半端なのも、英語嫌いを生み出す一つの利用かと思います。中学校英語は「がっつり文法学習」というイメージがありますが、もちろん学習すべき文法事項は多いのだけれど、それらを定着させるための説明と反復練習が圧倒的に足りていません。中学3年生で仮定法が導入されるのですが、見開き反ページしか説明文がありません。were や had, could やwould の使い方を半ページの説明で理解させるのは無理ですし、あまりに雑すぎるように思います。また仮定法を使いこなすためには、今まで習ってきた文法事項がきちんと整理できてなければなりません。ちなみに中1で習う文法事項は:

be動詞と一般動詞

名詞

疑問詞

三単現

代名詞

現在進行形

過去形と過去進行形

英語の文法でもっとも大切な背骨の部分を学習するので、1年生できっちり文法を整理する事ができていないと、2年生3年生の英語についていけなくなります。3年生になっても、一般動詞とbe動詞の使い分けがちゃんとできない生徒も珍しくありません。

また、スピーキングも重視しなければならないため、中学2年生で習う動名詞が中学1年生の会話文にも出てきたりして、「とりあえず暗記して」というのは簡単ですが、子供は混乱してしまいます。

英会話教室や英語塾に通われている生徒さんと、中学1年生で本格的に英語を始める生徒さんとでは土壌が全く違います。レベルがバラバラの子供達を指導する先生方も本当に大変だと思うし、もっと丁寧に指導したいと思っても、カリキュラムをこなすのに精一杯というのが現状ではないでしょうか?

教育格差や情報格差が広がる中、英語の実力格差もますます広がってくと思います。まずは親御さんがこうした現状を把握し、小学生英語から中学生英語の移行がスムーズにできるよう対策を練っていただく事が重要です。具体的には「単語」。小学生の教科書に出てくる単語を一緒に声に出して読んだり、意味を確認してみて下さい。それらの単語が書けるようになったらベストですが、とりあえず読める・意味が分かる状態にしていただくだけでも、中学英語に対する心の態度が違ってきます。「楽しい・わかる」という気持ちがあれば、モチベーションに繋げていくことができます。逆に「分からない・つまらない」という気持ちになると、分かるものの分からなくなるし、中学生で英語嫌いになると、一生その気持ちを引きずる場合がよくあります。

英語が分かるって本当に楽しいし、受験やテストといった小さな枠組みだけではなく、ワクワククするような冒険の可能性を秘めている素敵なスキルなので、語学学習に最適な中学時代に、英語に対する健全な態度を育んでもらいたいと心より願っています。

【ブログ更新】英語の発音がよくなる方法

幼稚園年少~年中を対象にしたスーパートドラークラス。音だけを頼りに、子供達は先生やCDの音を楽しく真似して発話してくれています。耳だけを頼りに発話してくれる英語は、うっとりするくらい発音が綺麗です。

日本の英語教育は、残念ながら発音にはあまり力を入れてないような気がします。いったん「カタカナ英語」に洗脳(?)されてしまうと、それを修正するのは本当に大変です。「カタカナ英語」って、悲しいくらい通じません。年齢が上がれば上がるほど、素直に英語を聞いてそのまま発音する、という事ができなくなってきます。なぜ正しい発音が身に付かないのか、いろんな理由があると思いますが、その理由の1つは文字に引っ張られてしまい、思い込みで発音している場合が非常に多いからだと思います。

ネイティブの子供が発音を身に付けていく順番は、「たくさん聞く→耳が育つ→発音できるようになる」これは基本的にノンネイティブも同じです。

まず音をたくさん聞く、これは基本中の基本ですが、日本人はこの聞く量が圧倒的に足りていません。耳が育つ前に文字(特にローマ字)が導入されるので、どうしても音より文字に頼ってしまう傾向が強いです。中学校の教科書をみると、いきなり月名や曜日、数字など、ネイティブの子供がよく間違えるようなスペルを覚えさせられますが、それらを読めて書ける生徒はいても、ちゃんと発音できる生徒は極々わずかです。ちなみに、文字の「読み・書き」は個人差がとても大きいです。生徒さんを観察していると、文字を読んだり書いたりする事が苦手な生徒さんは、文字ではなく耳を頼りにするので、発音がとてもきれかったりします。ネイティブのように発音できる生徒さんが、簡単なフレーズを読むのに苦労しているというケースは珍しくありません。

発音矯正のテキスト等を見ていると、口の開け方や発声の仕方、舌の位置関係などの説明がまず出てきます。これらはもちろん大事なのですが、一番大事なのはまず「聞く」事です。テキストの付属の音声等があれば、テキストを見る前に黙って「聞く」事。英語はピアノや他の楽器と同じように音感を身に付ける事がとても大切です。1~2週間くらい聞き込み、発音を真似してみてください。聞いた音が文字を見ずに再現出来始めたら、テキストを開いて文字と音を一致させる、この最後の段階で文字の力が生きてくるのです。当教室では「BBカード」を使って英語の口慣らしをしますが、文字は見せずに聞いた音をそのまま再現してもらいます。これは音感を鍛えるもので、意味や文字は後回しです。不思議な事にスラスラ発話でき始めると、意味がだんだん理解できるようになってきます。

英語には日本語にない音がたくさんあります。発音記号を学んだ方もいらっしゃるかもしれませんが、カタカナで「ア」の一文字だけで表せても、英語では10以上の音の出し方があります。発音記号があれば見分ける事ができますが、これらの記号をすべて暗記しなければならないとなると時間がいくらあっても足りません。でも音として何度も聞き耳で覚えると、発音記号を知らなくても、難しい母音の聞き分けもできるようになってきます。

英語の音をたくさん聞き、その音が再現できるようになってきたあたりから、ネイティブに発音チェックしてもらうと効果的です。日本人が苦手とする音はたくさんありますが、中でも子音の:v, f, r, th, l 等はよく間違っているように思います。細かい発音は気にしくていいと思いますが、これらの子音は間違えると全然違う意味になったり、通じながったりするので、意識的に矯正した方がいいです。

基本的な発音の基礎ができれば、あとは多聴・多読などの実践を積む事によって発音が自然に上達していきます。聞いて、真似て、直して、実践、この順序を忘れないように英語の発音練習を楽しんでみてください!

夏休みリーディングチャレンジ

夏休みに英語を勉強するぞ!そんな大きな目標をもっているお子さんやその保護者様のサポートとして、「夏休みリーディングチャレンジ」を今年も企画したいと思っています。多読の効果を延々と訴え続けてきましたが(笑)、とりあえず夏休みだけでも集中して取り組んでいただければ、その効果が実感できると思います。毎日15分~20分、英語を「聴く・読む」の時間に充てられることができれば、夏休みの短い期間でも実力アップを実感できます。「短期留学」はかなりハードルが高いと思いますが、自宅にいながら「英語漬け」の環境は工夫次第でいくらでもできるかと思います。

基本的に「たくさん聴いてたくさん読む」事が目標ですが、ターゲットを絞って本を読み進めてもいいかと思います。下記のようなプランも、お子さんにニーズに合わせてご提案させていただくことも可能です。1つのプランにどっぶり取り組んでもいいし、プランを組み合わせてもいいし、今の自分のレベルより、少し下のレベルの絵本をたくさん読んでみて下さい。

① フォニックス基礎ブラン

基本的なフォニックスのルールが学べる絵本50冊読破!

② フォニックスマスタープラン

基礎的なフォニックスのルールを学んだあとはdecodable book(50冊)

フォニックスの定着を目指します

③ リーディング基礎プラン

文章内で頻繁に出てくる単語(sight word)とフォニックスのルールで読める単語で構成された絵本(35冊)

④ リーディングレベルアッププラン

自分のレベルにあった本100冊読破!

教材は当教室で導入している多読のアプリを使用します。習慣化するには時間を決めた方が長続きするといわれているので、朝ごはんの前の10分間とか、夕食後の10分間というふうに時間を決めて取り組んでみるのもいいかと思います。一冊につき、「2回音声で聞き2回音読する」事をお勧めします。そして聴いた音をそのまま再現できるよう意識して読む事がポイントです。

期間:7月17日~9月3日

料金:2500円(アプリ使用料+コンサルタント)

アプリの使用はタブレット、もしくはPCをお勧めします。スマートフォンでは、少しものたりないかと思います。

多読を通して、達成することの喜びを体験できるような夏になるよう応援しています。

※アプリ使用が初めての方は必ず対面での説明を受けて下さい。

※コンサルティングでは、お子さんのレベルにあったコースを提案させていただきます。

【ブログ】Pride Month なので少し考えてみました

小学生2年生のクラスから人称代名詞と前置詞を取り入れたフレーズを毎回練習しています。「男の子だったら”he”, 女の子だったら”she”, 動物や物だったら”it”にしてみよう!」なんて普通の事が普通に説明できる自由を享受できる日々は、ひょっとしてそう長くないかも・・・と最近の社会情勢を見聞きしながら悶々とした気持ちになっています。

最近、カナダのオタワで、子供たちへの非二項代名詞の使用を強制する教育委員会に反対するためにムスリムとクリスチャンの親たちの団体が団結すると言う異例の事態が起こりました。 女性や男性を表す代名詞のhe やsheを使うのではなく、性的マイノリティの気持ちを配慮し、すべてtheyに統一するというのです。これは単なる言葉狩りであり、国や教育機関による子供達の思想への過度な干渉のように思います。

また今月、アメリカカリフォルニア州の法案に、親の責任と児童福祉の要件として、子どもの性的移行を「肯定する」ことが盛り込まれました。つまり、子どものトランスジェンダー(性的移行)を肯定しないと、虐待とみなされることになるのです。学校の教師に洗脳されて、子どもがトランスジェンダーとなり、親がトランスジェンダーを否定すると児童虐待扱いとなり、里親に出されます。これは現在進行形で起こっている事で、親権の略奪が国家をあげて推し進められている忌々しき事態だと思います。小学生でもサンタクロースを信じている子供はたくさんいます。まだまだ現実と想像の区別をつける脳は発達段階であり、大人の言った事を事実として受け止めてしまう年代です。どの時代やどの社会でも、女っぽい男の人とか、男の子っぼい女の子っているものです。自分自身の幼い日を振り返っても、私はかなり男の子っぽい女の子で、自分の事も「僕」と言っていましたが、子供にはそういう時期もあるものだよ、と親も社会ものんびりと見守ってくれていました。もし今、カリフォルニアの公立学校に私のような(普通の)子供がいれば、あなたは女の子の体に閉じこめられた男の子です、とホルモン剤を打たれたり、性転換手術を受けさせられたりと、人生をめちゃくちゃにさせられただろうなと思うとぞっとします。

ジェンダーフリーがプロパガンダ化して正義が暴走すると、言葉(魔女)狩り、検閲、新たな差別が始まる、そんな嫌な予感がします。

性の多様性の理解の増進というもっともらしい言葉を使い、トランスジェンダーの話が巧みに利用され、特定少数のアジェンダに基づく既存価値観の破壊があるのだとしたら、それは文明にとって不利益であり悲劇であると思うし、そうした視点で世の中を見ると、「正義」を振りかざすキャンペーンにはほどほど気をつけなければならないし、誰にとっての正義なのか冷静に考えてみるという事が重要だと思います。

6月9日に、衆院内閣委員会でLGBT理解増進法案が可決され、明日6月13日に衆院本会議を通過する予定ですが、「ジェンダーの多様性を祝い、誰もが生きやすい社会の実現」なんていう、レインボー的なイメージとは裏腹に、LGBT法案の最終的な目的は小児性愛合法化の流れの一旦だと恐れを抱いている人もたくさんいるという事は知っておくべきかと思います。日本は、アメリカの流れを良くも悪くも後追いするので、負の側面も理解しておいくことはとても重要だし、なぜ世界各国でこのLGBTQ+のムーブメントがごり押しされているのか、ニュートラルな視点で今後の社会情勢をみていく必要があるように思います。

下記のビデオは「女性って何?」という問いに、ある著名なジャーナリストが各分野で活躍されているプロフェッショナルにインタビューするドキュメンタリーです。6月は”pride month”としてお祝いされているようですが、何をお祝いしているのか改めて考えさせられるビデオです。

It’s the movie they really don’t want you to see: #WhatIsAWoman?

Watch the explosive documentary starring @MattWalshBlog FREE on Twitter for 24 hrs. pic.twitter.com/qDi7thCNid

— Daily Wire (@realDailyWire) June 2, 2023

アークアカデミー通信6月号

今年のサマースクールのテーマは『Superhero』 皆さんの心のうちに眠っているスーパーヒーローを呼び覚まします!

日本のスーパーヒーローといえば、アンパンマン。日本のアニメは海外でとても人気があるのですが、このアンパンマンは海外では受け入れ難いようです。目の前でお腹を空かせていたり困ったりしている人を助ける、というのがアンパンマンの正義ですが、「僕のお顔をおたべ」という考えは、なんとも奇妙でグロテスクに思えるようです(笑)。

「正義」に対する考えも、文化によってそれぞれ違います。スーパーヒーローが大人気の北米では、正義は「悪を排除する」という単純なものでなく、天から与えられた才能(天賦)を社会に還元するという意味合いがあるようです。つまりヒーローとは自分の力を誰かを助けるために使う人のことで、これらは特別な力を持った人の「義務」として考えられているそうです。慈善活動家が多いのも、こうした正義に対する考え方が根本にあるのかもしれません。『スパイダーマン』の名言に、“With great power comes great responsibility(大いなる力は大いなる責任が伴う)というのがありますが、アメリカのスーパーヒーローがムキムキマッチョの大人が多い一つの理由に、アメリカ人のヒーローの本質である「責任感」があることを示すために、心も体も成熟した人間であることを象徴しているのかもしれません。

一方、アメリカのヒーローに対して、ここ20年の日本のアニメや漫画の主人公は少年で、体格も中性的な傾向にあるようです。主人公が戦う理由も、『ワンピース』は主人公が海賊王になるための旅であったり、日本全体で社会現象を巻き起こした『鬼滅の刃』は鬼になってしまった妹を人間に戻すための兄の奮闘であったり、自分の野望のために戦っていたりとアメリカの「与える」ヒーロー像とは大きく異なっています。でもこれらの漫画が海外で大人気なのは、ヒーロー像も時代とともに変わってきたのかもしれません。

私達1人1人には特別に与えらえた才能(gift) があると信じていますが、子供達が自分の中にある gift に気づき、世のため人のために貢献できるスーパーヒーローが続々と誕生することを願いつつ、サマースクールを準備しています。奮ってご参加ください!

アークアカデミー通信ができております。

下記のアイコンをクリックし、ダウンロードをしてご覧ください。

【ブログ更新】タッカー氏の解雇と日本のいじめ

令和3年度で全国の小中高校などを対象にした「いじめ認知件数」は61万5351件だそうです。認知件数のみなので、実際の件数はこの倍以上になるかもしれません。日本の深刻な社会病理の一つです。

でも「いじめ」の問題って日本だけではなく、人間が集まる所ならどこにでもある問題。動物の世界でもみられる普遍的な問題です。より強いものが弱いものを攻撃する構造です。

ただ日本のいじめに顕著なのが、無視や仲間外れといった集団内の人間関係から除外する、いわゆる村はずれ的な構造があるように思います。いじめを行うことを是とする「空気」がその場にできあがり、いじめをやめさせようとする行為は、その空気を乱す行為として制裁を受けるというパターンを学習しているため、止めに入らない子どもの割合は、年齢に比例して増加するようです。身体的苦痛より、この心理的苦痛って耐えられないものがあり、自殺という本当に悲しい結果に終わるときがあります。

一方アメリカ等の北米の場合は、基本的な人間関係が相互に独立的であるため、周囲に同調して空気を読んだり、自分を抑えて周囲に妥協することは日本ほど多くはなく、いじめを黙認せず自分の「正義」をつらぬく子供(大人も)がいることは珍しくなく、いじめられっ子が孤立してしまう事が少ないように思います。

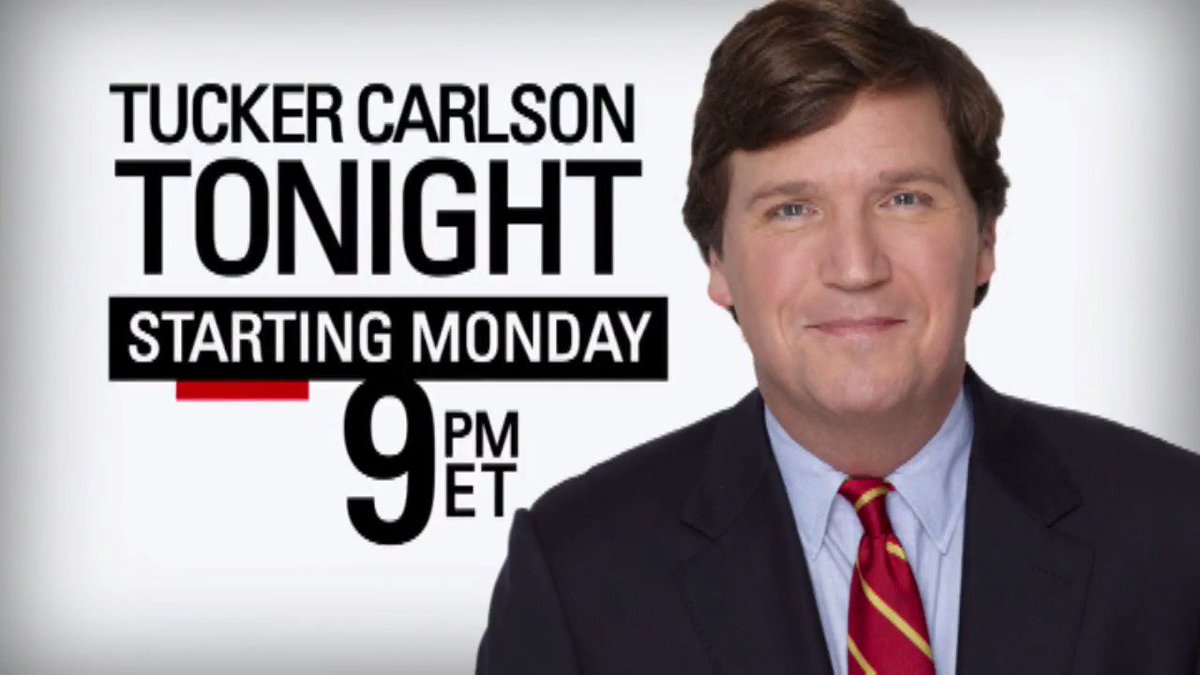

話は飛びますが、4月24日に、アメリカのFOXニュースの人気キャスター、タッカーカールソンが辞任(解雇?)しました。辞任の理由は明らかにされてはいないのですが、どうもFOXニュースの方針と対立したという見方が強いようです。

日本ではあまり知られていないかもしれませんが、タッカー氏は世界中が注目している人気キャスター。FOXニュースはタッカー氏によって視聴率を上げてきたのですが、その彼の年収はなんと日本円で約30億円といわれています。大企業やロビイストの圧力にも屈せず、ジャーナリストとして真実を追求し続けた姿は世論を動かしてきました。

タッカー氏って、とてもアメリカ的だったんですよね・・・外部からの圧力がいくら強くても、必ず声を上げる人がいる、権力者に対して立ち向かうヒーローが必ずいる、よい意味での個人主義をつらぬく人がいる、それが私の好きなアメリカでした。日本の某芸能プロダクション創始者の大スキャンダルに大手メディアが一斉に黙り込んでしまう日本とは一線を画すものがあります。

日本のメディアの在り方って、「いじめ」の構造によく似ているように思います。「真実」を報道すると空気を乱す行為として制裁をうける、だから長いものにとりあえず巻かれておくことが「正義」、そんな風潮が年々強くなっているように感じます。

タッカー・カールソンは、最後のメッセージで、左派と右派の両方を攻撃し、「両政党とその献金者は、自分たちの利益になるものについて合意に達し、それについての会話を遮断するために積極的に結託している」と述べました。

突然、米国は一党独裁の国家になったようにも見えますが、外部(内部からも!)の圧力に負けない人々が必ずいると信じてアメリカの動向を注視していきたいと思っています。

保護中: 【会員限定】カーンアカデミーキッズの使い方

パスワード保護済み

この保護されたポストを閲覧するためには、以下のパスワードを入力します: